デザインの基本原則を実践したUI改善の記録

本から学んだデザイン理論を実践。試行錯誤の過程と得られた気づきを詳細に解説

「これ、どうやってデザインしたらいいんだろう…」

デザインの参考書を読んでも、実践となるとなかなか難しいものですよね。私も「マンガでカンタン! デザインの基本は7日間でわかります。」という本を読んで、理論は理解できたつもりでした。でも、実際にアプリのUIデザインを改善しようとすると、どこから手をつければいいのか…。

そんな経験から、本の理論を実践に移すためのチェックリストを作り、実際のアプリUI改善に挑戦してみました。この記事では、私たちが行った試行錯誤の過程と、そこから得られた気づきを、できるだけ具体的にお伝えしていきます。

デザイン初心者の方はもちろん、すでにデザインを実践されている方にも、新しい視点や気づきが見つかるはずです。

理論を実践に移す ―まずは3つの視点から考えてみました

「理論はわかったけど、実際どうすればいいの?」

きっと多くの方が同じように感じているのではないでしょうか。私たちも最初は戸惑いましたが、まずは本から学んだ内容を3つの視点に整理することからスタートしてみました。

1. 情報デザインの基本 ―見やすさの秘訣

「見やすい」って、実はちゃんとしたコツがあるんです。特にスマホの画面では、情報の整理がとても大切。本書から学んだポイントを3つご紹介します:

- 大事なものを目立たせる(優先順位をつける)

- 関連する情報はまとめて配置(グループ化)

- 詰め込みすぎない(余白の活用)

2. 整理整頓の大切さ ―片付いた部屋のように

整理された部屋が心地いいように、デザインも「整理整頓」が基本なんです。本書では特にこんなことが書かれていました:

- 左揃えで統一感を出す(読みやすさの基本)

- グリッドを使って整然と並べる(美しさの秘訣)

- 余白を効果的に使う(見やすさのポイント)

3. 使いやすさの工夫 ―ユーザー目線で考える

結局大切なのは、情報が「すっと入ってくる」こと。そのために意識したいポイントをまとめてみました:

- 自然に目が追える配置にする

- 探しているものがすぐ見つかる

- 見やすい文字の大きさと色使い

実践のためのチェックリスト ―具体的な行動指針

「さて、具体的に何からはじめよう?」

そんな疑問に答えるため、本の内容を実践的なチェックリストにまとめてみました。このリストがあれば、理論を実践に移すときの道しるべになるはずです。

Phase 1:準備フェーズ ―まずはゴールを決めよう

Phase 2:アイデア収集フェーズ ―良いデザインに学ぼう

Phase 3:レイアウトフェーズ ―実際に配置してみよう

Phase 4:シンプル化フェーズ ―余計なものを削ぎ落とす

Phase 5:仕上げフェーズ ―最後の調整

「わかった」を「できた」に変えるのって、意外と難しいですよね。でも、このチェックリストがあれば、理論を実践に移すときの道しるべになるはずです。

特にMyCollectionのような直感的なツールを使えば、Phase 3とPhase 4の項目の多くは自然とクリアできます。まずは気負わず、一歩ずつ進めていきましょう。

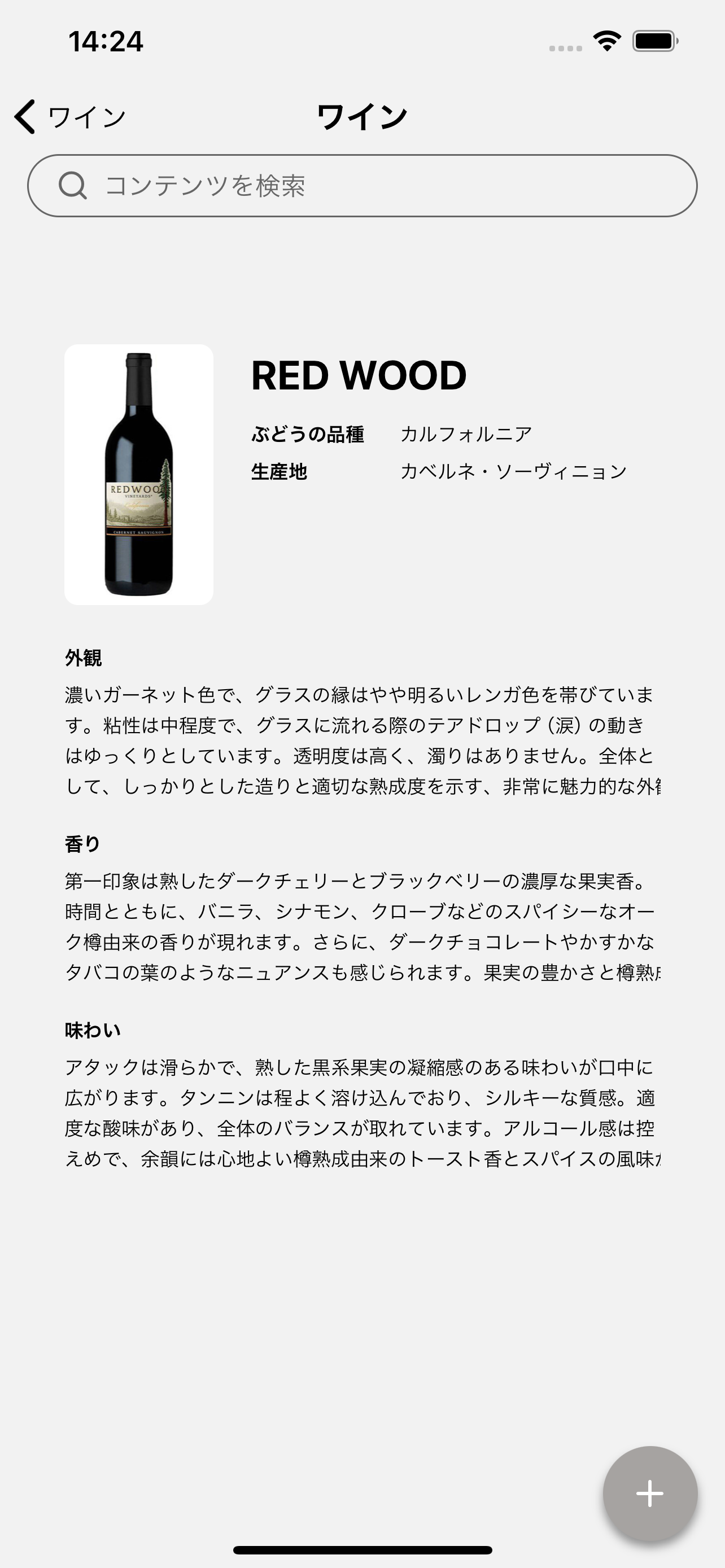

改善前の状態を分析 ―課題を見つけよう

「何か違う…でも、どこを直せばいいんだろう?」

最初のデザインを見直してみると、いくつかの課題が見えてきました。一つずつ解決していけば、きっと良いデザインに近づけるはず。ここからは具体的に何が課題だったのか、見ていきましょう。

情報の整理具合を見直す

- 1. どの情報が大事なのか、パッと見でわかりづらい

- 2. 関連する情報がバラバラに配置されている

- 3. 情報の重要度が視覚的に伝わってこない

見やすさの観点から

- 1. 余白が少なくて窮屈な印象

- 2. 情報が詰め込まれすぎている

- 3. 目線の流れが不自然

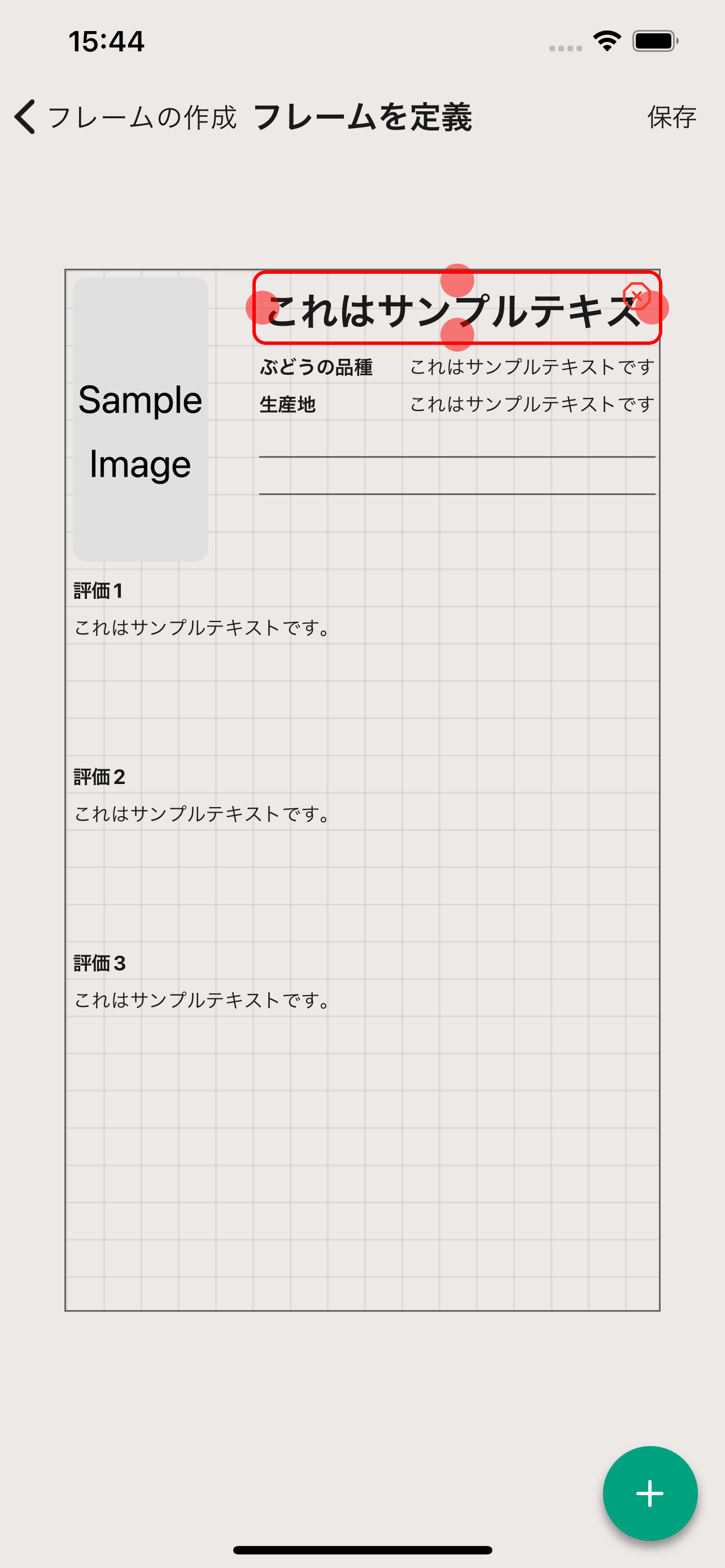

実際の改善作業 ―一歩ずつ進めていこう

Step 1:基本レイアウトの見直し

「どんなレイアウトが効果的なんだろう?」

そんな疑問を解決するため、まずは参考になりそうな例を探してみました。その中でも特に読書記録のレイアウトが、私たちの目的にぴったりだということに気がついたんです。

読書記録から学んだ3つのこと

1. 情報の整理術

基本情報(タイトルや著者)と詳細情報(感想やメモ)がはっきり分かれていて、どこに何があるかがすぐわかる。この考え方は、ワインの記録にも使えそうです。

2. 余白の使い方

情報と情報の間に適度な隙間があって、窮屈な感じがしない。この余白の取り方が、実は読みやすさの重要なポイントだったんです。

3. 整然とした配置

左揃えを基本にした配置で、情報が整然と並んでいる。この規則的な並びが、情報を探しやすくしているんですね。

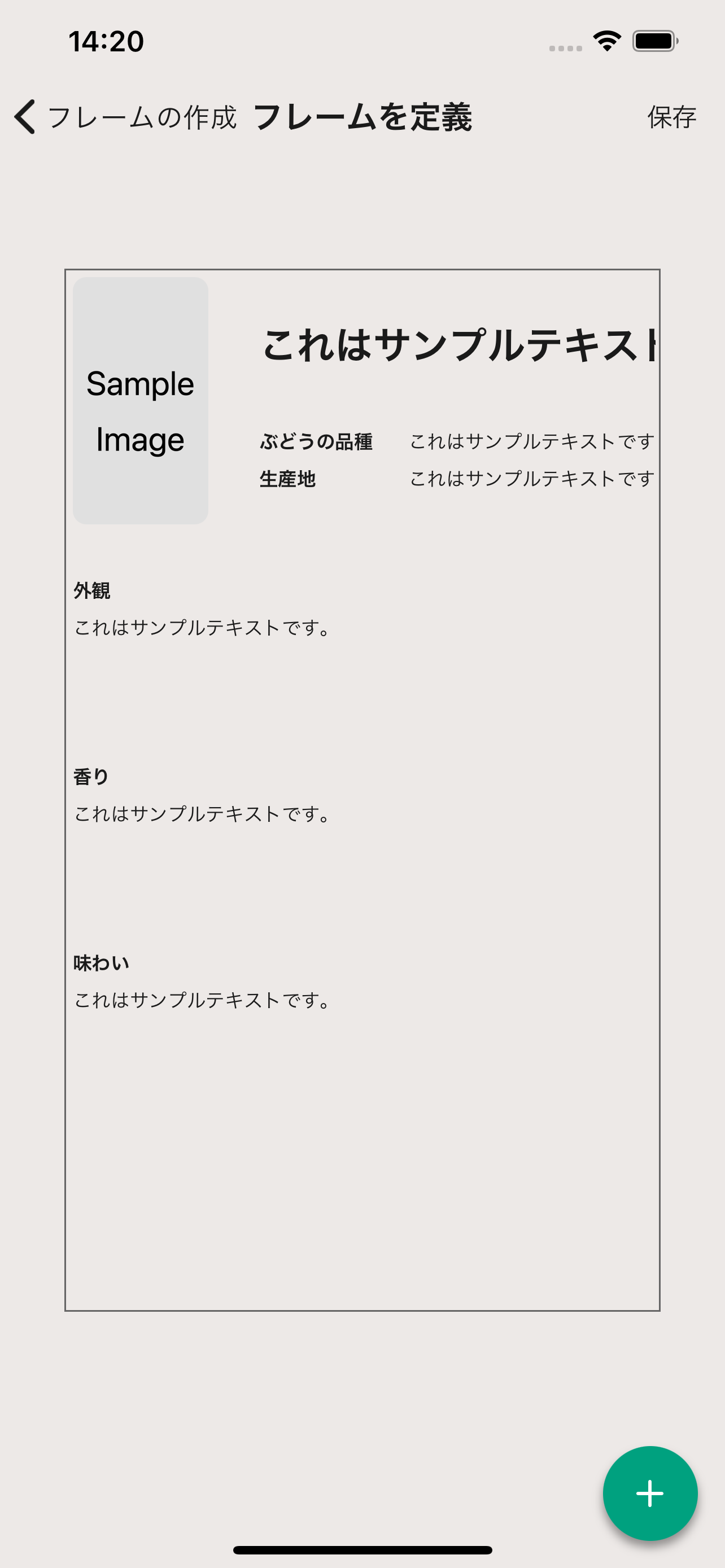

読書記録を参考に、まずは情報を「基本情報」と「詳細情報」に分けてみました。この時に特に気をつけたのが:

- 情報の並び順を論理的に

- グループ同士の区切りをはっきりと

- 自然に目が追える配置に

MyCollectionの特徴である左揃えレイアウトとシンプルな色使いが、こんなところで効果を発揮しました:

- 自然な視線の流れができる

- 重要な情報が目立つ

- 読みやすさがグッと向上

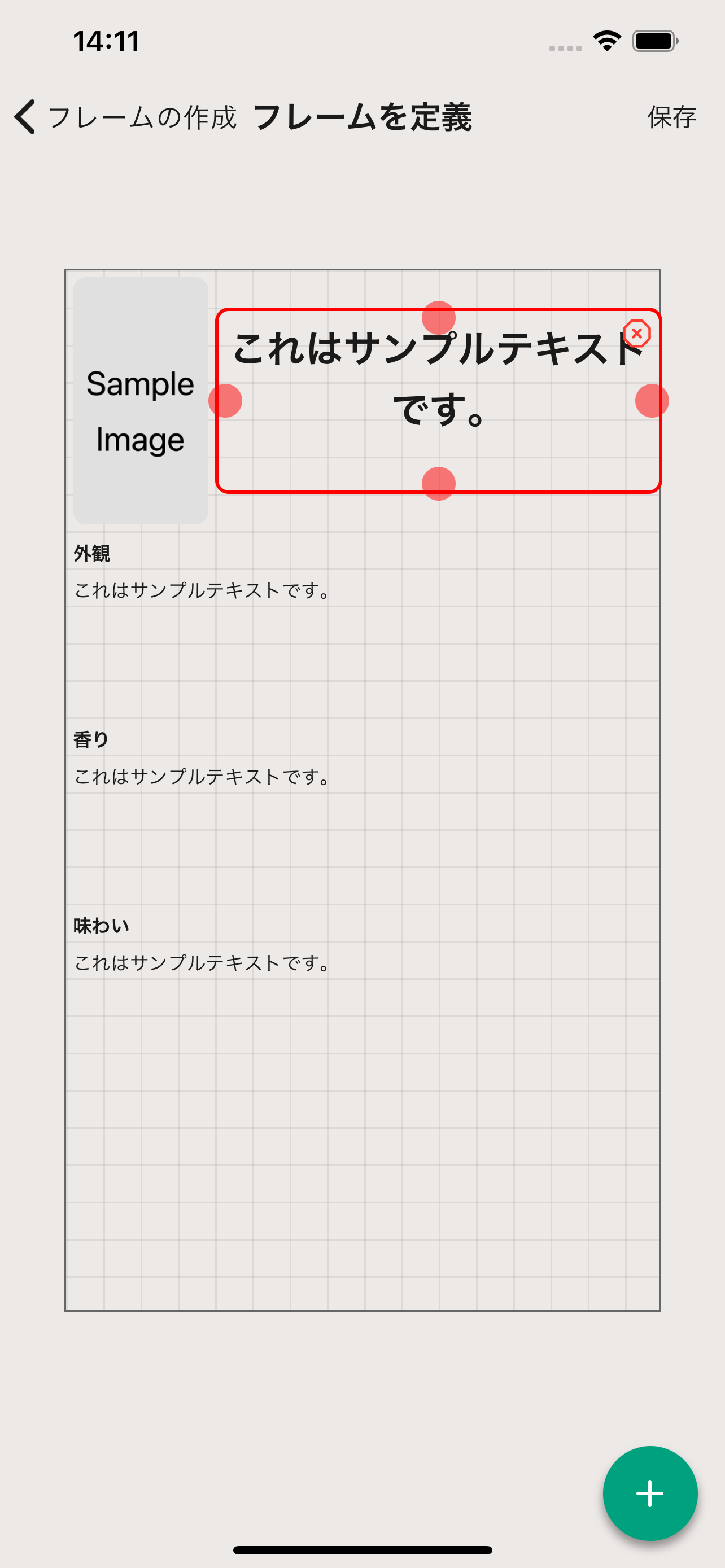

Step 2:情報をより使いやすく

基本的な構造ができたら、次は情報の中身を充実させていきます。この時に気をつけたのが:

- 必要な情報が全部あるか確認

- 情報の並びに筋が通っているか

- 見やすい情報量になっているか

MyCollectionの特徴を活かしながら、こんな工夫もしてみました:

- 余白を一貫して整える

- グリッドをしっかり活用

- 余計な装飾は控えめに

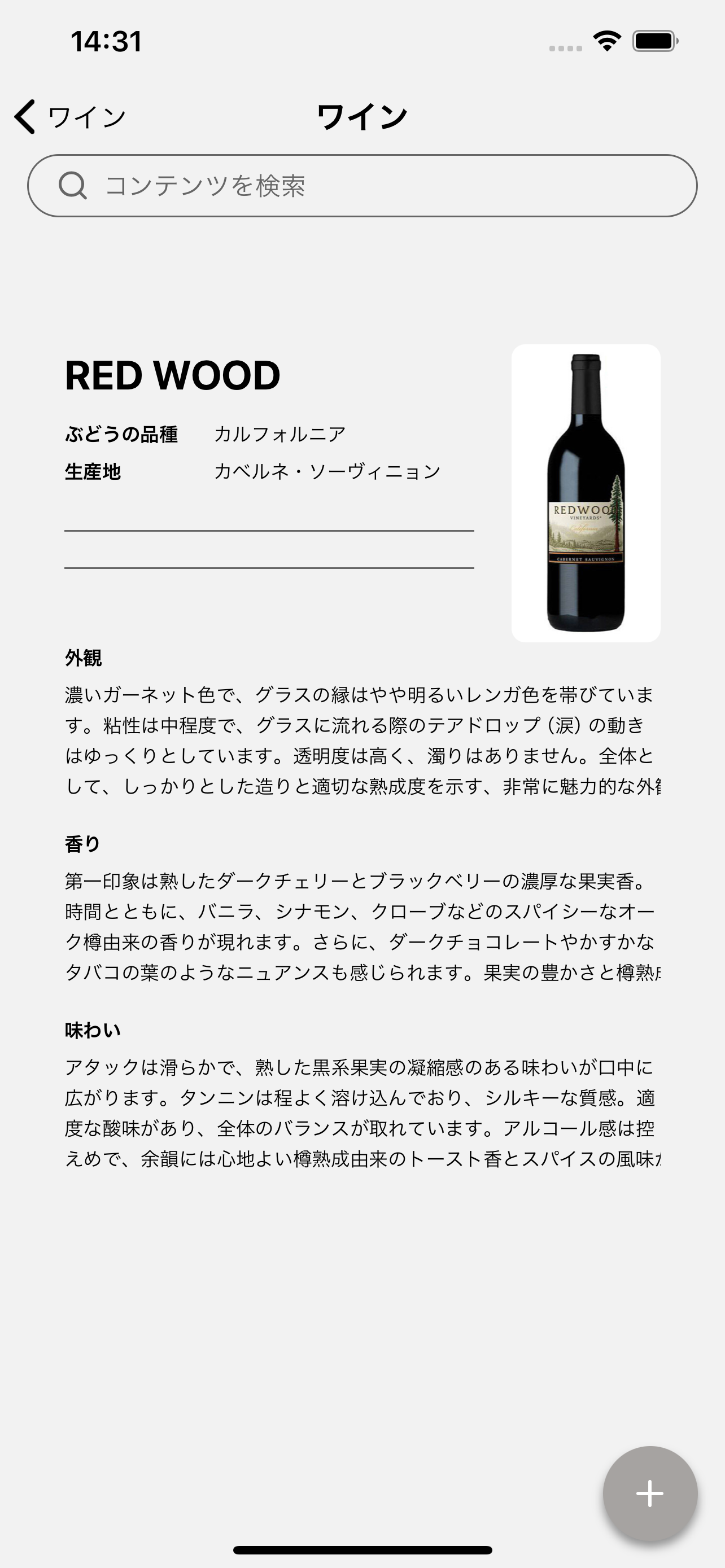

Step 3:最後の仕上げ

最後の仕上げとして、こんなところまでチェックしてみました:

- 情報同士のつながりがわかりやすいか

- 全体的な並びは整っているか

- バランスは取れているか

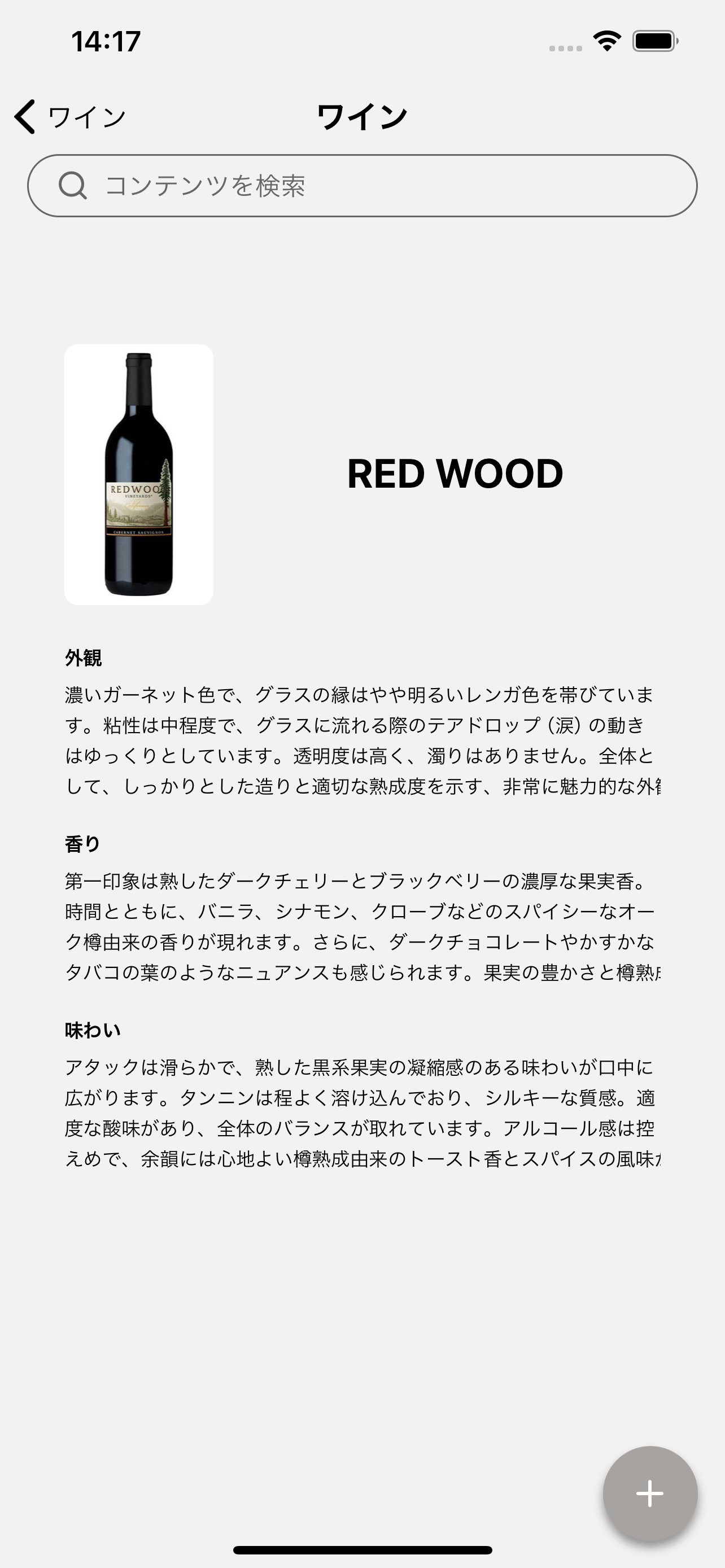

最終的に、こんな改善が見られました:

- 情報が見やすくなった

- 必要な情報がスムーズに見つけられる

- 全体的にまとまりが出てきた

実践から学んだこと ―デザイン改善のコツ

「一気に完璧にしなきゃ」と思っていた最初の頃。でも実際にやってみると、少しずつ改善を重ねていく方が、着実に良くなっていくことがわかりました。

今回の改善作業を通じて、特に印象に残った気づきをいくつかご紹介します。

1. 情報設計の大切さ

見た目を整える前に、まずは情報の整理が大切だと実感しました:

- 重要な情報から順に並べていく

- 関連する情報はグループにまとめる

- ユーザーの目線で情報を配置する

2. シンプルさの威力

MyCollectionのシンプルな設計が、こんなところで効果を発揮しました:

- 左揃えで統一感が出る

- 余白があることで見やすくなる

- 装飾を控えめにすることで情報が際立つ

3. 改善のコツ

実践を通じて見えてきた、改善を進めるためのヒント:

- 一度に完璧を目指さず、少しずつ改善

- 小さな変更を重ねることで大きな改善に

- ツールの特徴を活かして効率的に

これから挑戦する方へ ―まずは一歩から

基本的な考え方

デザインの改善って、一朝一夕にはいきません。でも、このプロジェクトを通じて効果的だと感じた考え方があります:

- 1. まずは情報を整理することから

- 2. 重要なものを目立たせる

- 3. 余白を味方につける

- 4. 一貫性を保つ

効果的なツール選び

適切なツールを選ぶことで、改善がグッと楽になります。MyCollectionの場合はこんな特徴が役立ちました:

- 自然と左揃えになるレイアウト

- 余白が取りやすい設計

- シンプルな色使いのサポート

これらの機能のおかげで、デザインの基本原則に沿った改善が自然とできました。

デザイン改善って、最初は少し不安ですよね。でも、基本的な原則を理解して、適切なツールを使えば、必ず良い方向に進んでいけます。

今回のプロジェクトを通じて特に実感したのは、情報設計の大切さと、段階的な改善の効果です。皆さんも、ぜひ一歩ずつ、自分なりのペースで改善に挑戦してみてください。